長崎地域創生に向けた産学官連携授業<第3弾>を実施

国立大学法人 長崎大学

CCCMKホールディングス株式会社 CCCマーケティング総合研究所

長崎市

株式会社エヌタス

一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会

長崎大学×CCCマーケティング総研×長崎市×エヌタス×DMO NAGASAKI

~Vポイントのデータを基に長崎大学の学生が「長崎市に多くの人が集まるイベント」を企画提案~

国立大学法人 長崎大学(学長:永安武)情報データ科学部は、CCCMKホールディングス株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:髙橋誉則)にて『生活者の皆さまと共に歩み、共に考えるシンクタンク』として地方課題をさまざまな方と共に解決していくことを目指すCCCマーケティング総合研究所(所長:新橋実、以下「CCCマーケティング総研」)、長崎市(市長:鈴木史朗)、株式会社エヌタス(本社:長崎県長崎市、代表取締役社長:釜田雅彦)、および一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会(会長:村木昭一郎、以下「DMO NAGASAKI」)と協同して、昨年に引き続き3回目の開催となる、Vポイントのデータを基に、長崎の地域創生をテーマにした産学官連携授業を実施しました。

| 長崎地域創生に向けた産学官連携授業とは... |

2022年より開始した産学官連携授業では、長崎大学 情報データ科学部にてデータマイニング・観光政策・観光ビッグデータを専門分野とする一藤裕准教授の講義「社会・観光情報学Ⅰ」を受講する学生が、統計加工化したVポイントの購買データに加え、地域ICカード「エヌタスカード」における長崎バスの乗降に関わる統計加工データを基に、地域創生に向けた企画提案をする取り組みです。

| 「100年にいちどの長崎」Z世代を中心とした集客イベントの企画提案 |

3回目の開催となる本授業では、「100年にいちどの長崎」とも謳われる"まちの変革期"において「Z世代を中心に長崎市に多くの人が集まるイベント企画」をテーマに、昨年を上回る77名の学生が参加し(昨年参加62名)、5回にわたるグループワークを実施しました。

また、2025年1月10日(金)と24日(金)に企画プレゼンテーションを行い、長崎に住む大学生ならではの独創的な発想を活かした14の企画を発表しました。当日は、CCCマーケティング総研、長崎市役所、エヌタス、DMO NAGASAKIの担当者も参加し、企画へのフィードバックをはじめ、長崎市の抱える課題や取り組みについての講義を開催するなど、長崎の地域創生について大学、民間企業、行政、DMOを交えた実践的な議論が交わされました。

長崎大学、CCCマーケティング総研、長崎市、エヌタスおよびDMO NAGASAKIは、今回の産学官連携授業から得た成果を、さらなる長崎地域創生につながる取り組みへと発展させていくことを検討してまいります。

| 優秀チームに選出された各チームの企画提案概要 |

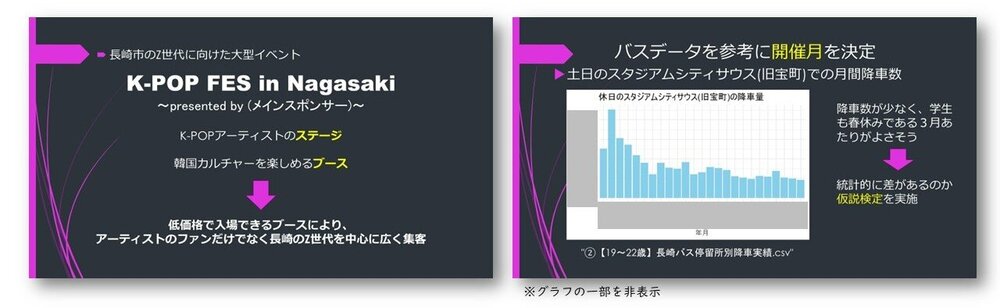

| K-POP FES in Nagasaki(チーム名:チーム森下) |

・Vポイントのデータを活用したライフスタイル推計値から、長崎のZ世代は全国のZ世代と比較しても、音楽への関心が高いことを分析。また、日本でのK-POP人気の根拠データをもとに、長崎でのK-POPフェスイベントを企画。

・独自アンケートによる価格設定、乗降データによる開催時期の検討など、情報データ科学部らしいエビデンスに基づくアプローチも実践した。さらにイベント開催により起こりうる課題への対策やイベント開催の収支計画など、幅広く検討できていた点が高く評価された。

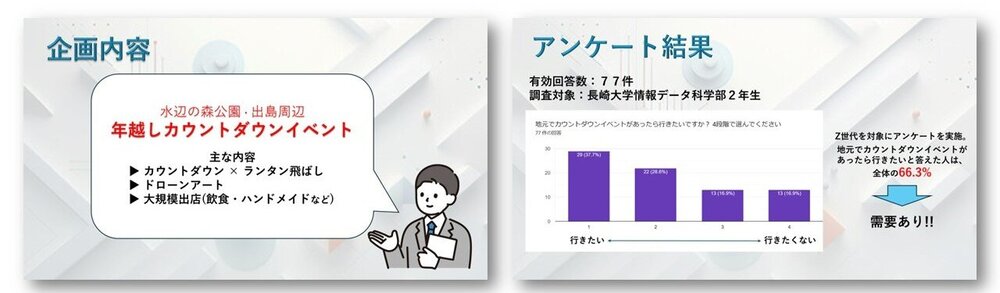

| 年越しカウントダウンイベント(チーム名:もうええでSHOW) |

・Vポイントのデータを活用したライフスタイル推計値の分析から、長崎市民は「夜型志向」「年中行事重視志向」が高いことを示し、長崎県内にあるハウステンボスとの差別化を図った、カウントダウンイベントを企画。

・企画立案にあたり、裏付けとなる独自アンケートも実施し、ランタン飛ばし、衣装レンタル、ドローンアートなど、Z世代の心をつかむイベントを提案した。さまざまな情報をもとに収支計画や課題対策を検討できており、説得力のある企画として評価された。

| 長崎大運動会(チーム名:平和ロマン) |

・Z世代の抱える課題として、運動不足や社会的孤立に注目。これらの課題を解決する企画として、「長崎大運動会」を提案した。コミュニケーションをとりながら楽しめる種目など、誰もが気軽に参加できる企画を、マーケティングミックスに沿って立案した。

・また、インパクトのあるイラストを添えた資料や、分かりやすいプレゼン発表など「見せ方の工夫」も高く評価された。

| 優勝チーム(チーム森下)からのコメント |

今回の発表は、実際に企業の方々に評価していただくことで、社会人としての姿や実際の仕事内容を想像できるすばらしい経験となりました。中間発表で「あえて人が少ない時期にイベントを行うことでバス利用者を分散させる」という意見をいただき、最終発表までにさらに検討や分析を重ね、良い企画に仕上げることができました。

私たちのチームでは、はじめに細かく役割分担をしたことで発表準備をスムーズに進めることができ、発表の際にはスライドの統一感をほめていただくことにつながりました。一方、提供されたデータの活用方法、大まかな計画を具体的なイベントに落とし込むこと、予算計画やチケット相場の検討といった課題にも直面し、社会人として必要なプレゼン力や企画の着眼点を学ぶ貴重な機会となりました。

| 各担当者からのコメント |

■一藤裕准教授からのコメント

3回目となる今年は、14チームが長崎市の課題に取り組みました。今回は、データサイエンスコースの学生が、与えられたデータを分析し、提案内容の根拠とすることを課題に含めました。

どのチームも、データの可視化や統計的検定を活用し、提案内容の妥当性や期待される効果を分かりやすくまとめた資料を作成できていました。

これは中間発表において、ご協力いただいた外部講師の方々からのご指摘を正確に理解し、不足していた点を補い、資料に十分反映させた成果だと思います。

今回の経験が、学生たちにとって貴重な学びとなり、今後、社会で活躍できる人材へと成長するための大きな一歩になることを期待しています。

■長崎市情報政策推進部 政策監:樋口成一氏

100年に1度のまちづくりが進み、見える形になってきたことで、皆さんに長崎のまちの変化を認知してもらえていると感じました。この変化を活かし、若者に選ばれるまちにするイベントを企画してもらったところ、皆さんが提案したイベントはどれも長崎を盛り上げるものばかりでした。

若者を中心とした人口減少という課題を抱える長崎市ですが、現に長崎市で生活している若者である皆さんがこのようなイベントを企画できることを心強く思います。これからも皆さんが暮らすまち、長崎市に関心を持ち続けてもらえると幸いです。

|

■長崎大学情報データ科学部の概要 ■CCCマーケティング総合研究所の概要 ■長崎市の概要 ■株式会社エヌタスの概要 ■一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会 |